В 1934 году в Ташкентском институте последипломного медицинского образования (бывшая Средняя Азия) была создана кафедра офтальмологии.

Профессора и преподаватели, возглавлявшие кафедру:

- профессор Архангельский Петр Федорович (1934-1948);

- профессор Попова Софья Алексеевна (1948-1952);

- доцент Шкаренко Зоя Семёновна (1952-1957);

- профессор Комилов Махамаджон Комилович (1957-1988);

- Кафедру офтальмологии ТВМОИ с 1988 года возглавляет Герой Узбекистана, доктор медицинских наук, профессор Камилов Халиджон Махамаджонович.

Учебно-практической базой кафедры является кафедра офтальмологии клиники Ташкентского медицинского института до 1948 года, Клиническая больница скорой медицинской помощи с 1948 по 1961 год, Клиническая больница № 15 г.Ташкента с 1961 по 1966 год, Республиканская клиническая офтальмологическая больница Министерства здравоохранения Республики Узбекистан с 1966 г. по настоящее время (РКОШ).

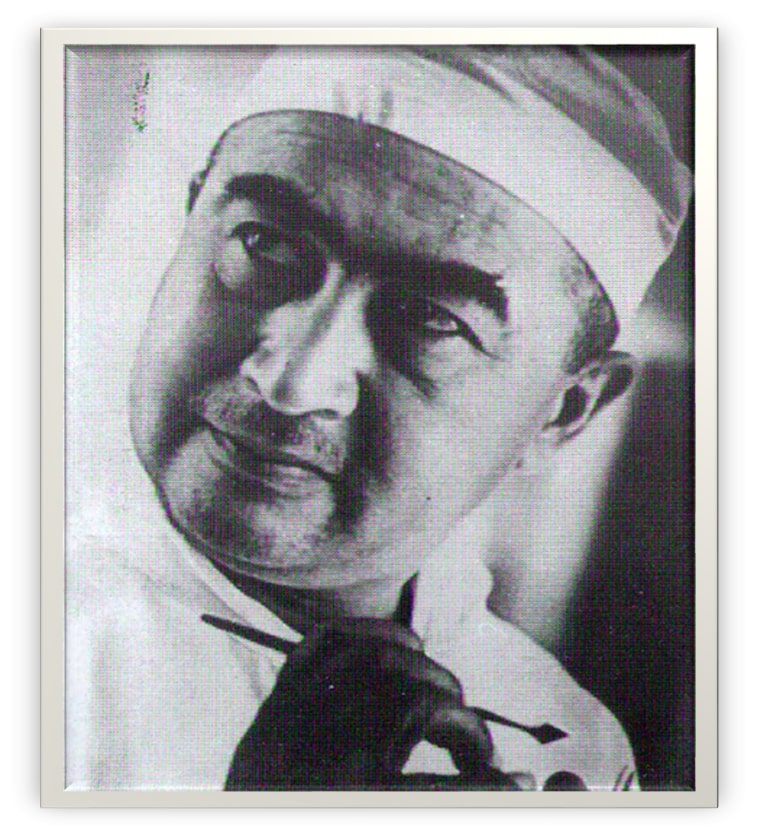

Архангельский Петр Федорович

Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан, доктор медицинских наук, профессор (заведующий кафедрой 1934-1948 гг.).

ПФ. В 1932 году Архангельский возглавил кафедру офтальмологии Ташкентского медицинского института, а с 1934 по 1948 год заведовал кафедрой офтальмологии ТВМОИ. В 1917 году окончил медицинский факультет Варшавского института. В 1922 году защитил докторскую диссертацию. Автор более 100 научных работ. По его инициативе в 1936 г. был создан глазной протезный пункт, а в 1940 г. - трахомоконтрольный пункт. Изучение и применение патогенеза и хирургического лечения глаукомы, изучение баланса внутриглазного давления и условнорефлекторных механизмов, выполнение антиглаукоматозных оперативных вмешательств (склероидэктомия, склеротомиридэктомия) и усовершенствование необходимой хирургической техники.

Хирургическая практика склеротомиридэктомии широко используется при оперативном лечении глаукомы в офтальмологических стационарах и медицинских учреждениях Узбекистана.

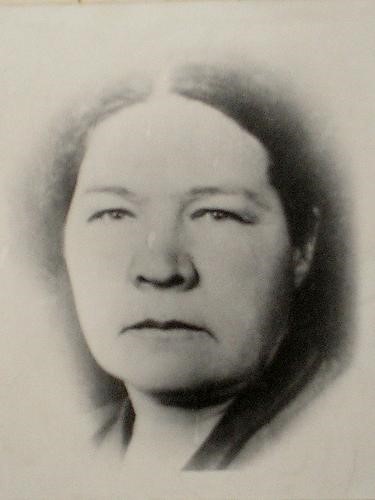

Попова Софья Алексеевна

Доктор медицинских наук, профессор (1948-1952 гг. - заведующий кафедрой). С.А. С 1948 по 1952 год Попова заведовала кафедрой офтальмологии ТВМОИ, с 1953 по 1957 год заведовала кафедрой офтальмологии Ташкентского медицинского института. В 1917 году окончил Петроградский медицинский институт. В 1948 году защитил докторскую диссертацию. Он много лет занимается проблемой глазного лейшманиоза, а также внес значительный вклад в изучение влияния малярии на органы зрения.

Шкаренко Зоя Семёновна

Кандидат медицинских наук, доцент (1952-1957 гг. заведующий кафедрой). З.С. С 1952 по 1957 год Шкаренко заведовал кафедрой офтальмологии ТВМОИ. Его исследования были сосредоточены на экспериментальном изучении морфологии органов зрения при бруцеллезе и послеоперационных осложнениях при хирургическом лечении глаукомы.

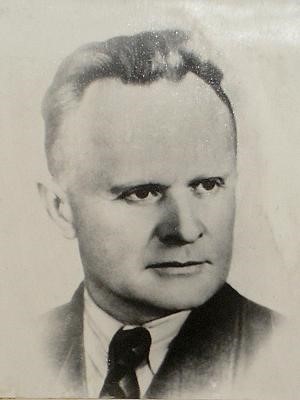

Комилов Махамаджон Комилович

Комилов М.К. - Основоположник современной офтальмологии, известный за рубежом врач, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан, Заслуженный врач Республики Узбекистан, Организатор здравоохранения, орденов «Трудового Красного Знамени», «Красной Звезды», «Великая мировая война»» ордена, 12 медалей, Почетные грамоты и знаки Верховного Совета Республики Узбекистан.

Комилов М.К. Родился 12 марта 1917 года в Ташкенте. В 1939 году окончил лечебный факультет Ташкентского медицинского института и в том же году поступил в аспирантуру. С первых дней войны служил в армии на Ленинградском фронте и закончил службу в 1946 году в Туркестанском военном округе. Комилов М.К. С 1946 года и до конца жизни всю свою жизнь посвятил кафедре офтальмологии Ташкентского института последипломного медицинского образования. С 1946 по 1949 год обучался на кафедре в клинической ординатуре, с 1949 по 1957 год работал ассистентом кафедры, с 1957 по 1988 год заведующим кафедрой, с 1988 по 1991 год консультантом-профессором кафедры.

Комилов М.К. Благодаря его крайней требовательности к себе и другим, в послевоенные годы в республике удалось восстановить науку и службу офтальмологии.

Профессиональный, умелый организатор Камилов М.К. с войны С.М. Учебу начал в Военно-медицинской академии имени Кирова.

В 1955 году защитил диссертацию в Центральном институте последипломного медицинского образования в Москве и получил степень кандидата медицинских наук. В 1970 году защитил докторскую диссертацию по травмам органов и их профилактике. Проработав долгое время в больницах, он стал опытным врачом-диагностом и хирургом-офтальмологом, знающим свое дело от начала и до конца. Он специалист, очень хорошо владеет хирургической техникой, умеет оперировать любые заболевания глаз.

Махамаджон Камилов доказал, что он опытный педагог, способный объяснить свои уроки на уровне современных знаний, проработав много лет в институтах усовершенствования врачей в Ташкенте и Москве. Всю возложенную на него работу публично он выполнял качественно и инициативно.

На основе подхода к технической эстетике и научной организации труда Камилов М.К. разработал и внедрил классификацию травм органов зрения, ушибов органов зрения на крупных промышленных предприятиях Узбекистана. На сегодняшний день эта классификация эффективно используется офтальмологами республики.

Профессор Комилов М.К. внес большой вклад в ликвидацию трахомы и лечение других глазных инфекционных заболеваний.

Профессор Комилов М.К. является «отцом» узбекской офтальмологии. В 1964 году в результате его антитрахомной деятельности трахома была ликвидирована в Узбекистане. Эта служба и сегодня организована в офтальмологических кабинетах, отделениях и больницах каждой области.

В качестве главного офтальмолога Республики Узбекистан в 1958 году основал Научное общество офтальмологов Узбекистана и возглавлял его до 1989 года. Одновременно он был членом Президиума Всесоюзного общества офтальмологов, членом редколлегии «Медицинского журнала Узбекистана».

Комилов М.К. «Он является основателем Узбекской школы офтальмологии, основными направлениями исследований которой являются травмы глаз, воспаления, сосудистые заболевания, катаракта и глаукома.

М.К. Помимо травм глаза Камилов и его ученики проводили исследования по дифференциальному применению антибиотиков при воспалительных заболеваниях глаз, изучали состояние гемодинамики и гидродинамики при сосудистых заболеваниях и глаукоме, разрабатывали новые хирургические методики при гипертонической болезни и катаракте.

Профессор Комилов М.К. разработал микрохирургические методики хирургии глаза и внедрил их в практику офтальмологии республики.

Благодаря своим сильным организаторским способностям и научным взглядам Камилов М.К. основанные на неврологии, пульмонологии, терапии и других областях, легли в основу междисциплинарных научных исследований.

Он первым заложил новые направления в офтальмологии. Он развивал направления нейроофтальмологии, офтальмотравматологии и направлял в эти направления своих учеников.

Под руководством профессора защищено более 30 кандидатских и докторских диссертаций. В республике проведены V Всесоюзный съезд офтальмологов, научно-практические конференции и издано более 10 научных сборников и методических рекомендаций.

Комилов М.К. Автор 2 монографий, более 130 научных работ, методических рекомендаций, руководств и информационных писем, которые до сих пор служат руководством для врачей-офтальмологов.

Его монография о диагностических ошибках в офтальмологии уже много лет является программным пособием для офтальмологов и по сей день не утратила своей актуальности.

Комилов М.К. профессионально помог тысячам пациентов, содействовал решению многих насущных проблем офтальмологической службы. Светлая память о нем отразилась в жизни его детей. Его сын Камилов Х.М. - Герой Узбекистана, сенатор, доктор медицинских наук, профессор и дочь Камиловой Г.М. - врач-офтальмолог; Заслуги Камилова М.К. отражены в памяти многих учеников, книг, научных трудов и народа.

В 1994 г. награжден медалью Мужества, в 1967 г. - "Заслуженный врач Узбекской ССР", в 1977 г. - "Заслуженный деятель науки Узбекской ССР".

Глубокий подход к науке, честность, самоотверженность, беззаветное служение своему народу, способность знать лучше, чем прежде, - все это послужило основой для того, чтобы великий ученый завоевал глубокое уважение народа.